講座・イベント

「二藍染め体験」~藍と紅を重ねて染める~

伊勢半が江戸時代後期の創業より、200年作り続けている化粧料や食紅の「紅」。

三世紀に紅花が日本に伝来して以来、「紅」は染料として広く用いられ、高貴な色として公家や武家の女性の着物の染色などに使われました。

「紅」は「くれない」とも読みますが、平安時代中期に作られた『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』では「紅」のことを「呉藍」と表記します。「呉」、つまり中国の「呉(ご)」の国から伝来した「藍(=染料)」という漢字をあて「くれのあい」と読ませ、それが縮まり「くれない」となりました。

今回の講座では、二つの「藍」(藍・呉藍)を重ねて染める「二藍(ふたあい)」染めに挑戦します。

「二藍」は、平安時代、男性貴族の夏の日常着「直衣(のうし)」などに使われたそうで、『枕草子』や『源氏物語』にも登場します。紅と藍の割合は着る人の年齢によって違い、若い人ほど華やかな紅を強めにし、歳をとると藍の割合を多くして青みを強くしたとされます。

今回は、大正8年(1919)創業の青梅の藍染工房「壺草苑」の工房長 村田徳行氏を講師に迎え、「天然藍灰汁醗酵建て(てんねんあいあくはっこうだて)」という伝統的な藍染めの技法を学び、その後、「藍」→「紅」の順番で「二藍」の染めを体験します。

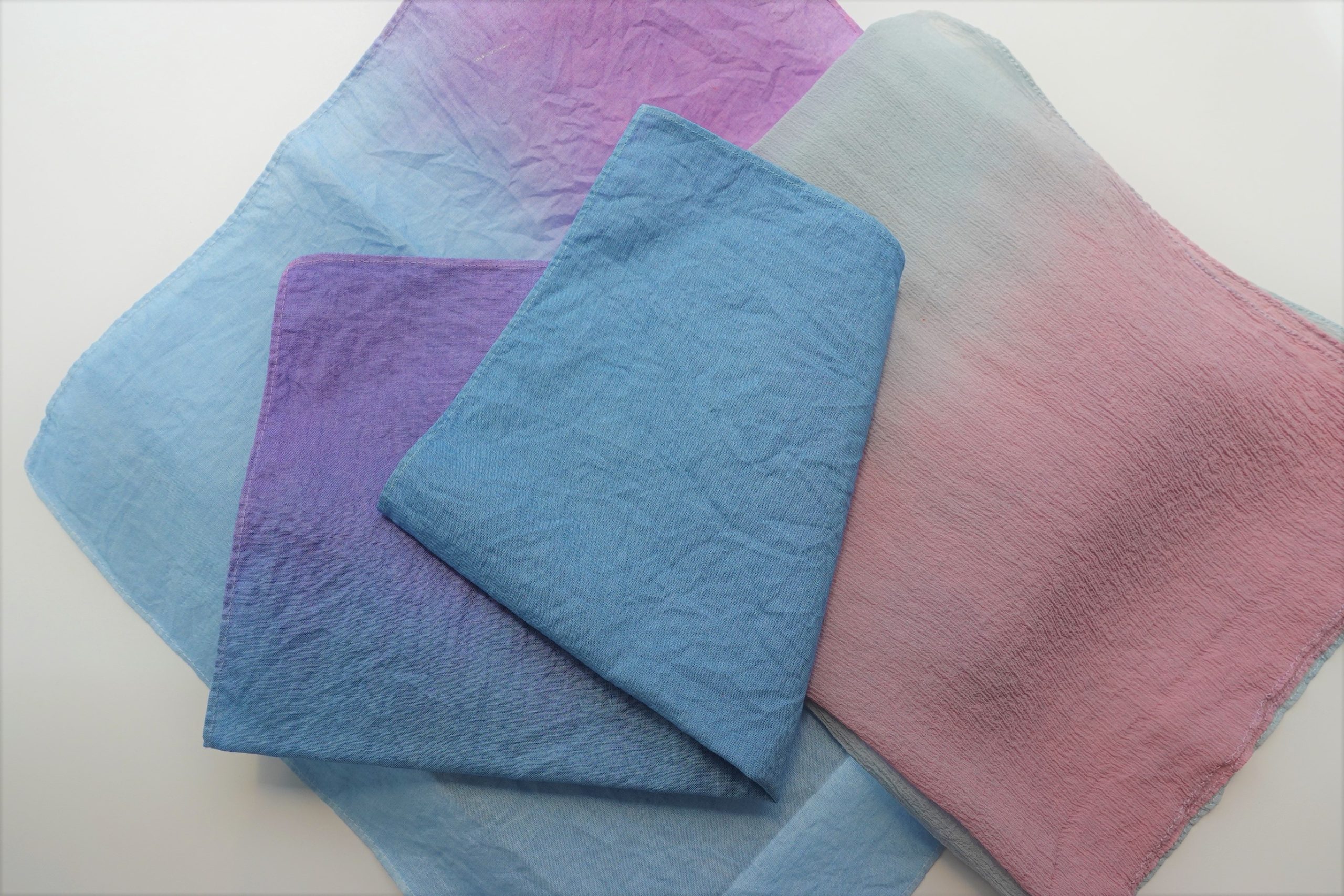

染めるのは、植物性繊維の綿と動物性繊維の絹の二種類のハンカチです。素材の違いで発色に違いはあるのでしょうか。どのような「二藍」の色が布の上に表現されるか、ぜひご自身の手でご体験ください。

●日 時:2025年10月25日(土)13:30~16:00

●講 師:村田徳行氏(藍染工房「壺草苑」工房長)

●定 員:16名(中学生以上・先着順)

●参加費:7,000円(材料費込み/32cm×32cmの綿ハンカチ、43cm×43cmの絹ハンカチ)

※本講座は、(一財)全国科学博物館振興財団「科学系博物館の活性化への助成事業」の助成を受け実施いたします。

●申込方法:こちらのウェブサイト(Airリザーブ)よりお申し込みください。

●申込受付開始:2025年9月30日(火)10:00より

※汚れてもいい服装でご参加いただくか、エプロン等をご持参ください。

※画像はイメージです。

村田徳行氏プロフィール

略歴

1960年 東京都青梅市に生まれる

1985年 家業である村田染工㈱を継ぐ、青梅嶋に感銘を受け藍染の道に入る

1986年 徳島の友禅工房で修行

1987年 徳島の藍師・新居修氏の元で1年間蒅作りを修行

1989年 青梅に“藍染工房 壺草苑”を開く

1994年 YKK.R&Dセンター「バクテリアのシャツ」「ステンレスのシャツ」

1998年 ドイツで個展 ヴェルツブルグ シーボルト博物館 ハンブルグ国立美術工芸博物館

1998年 全国阿波藍染色作家協会に参加

1999年 カナダ バンクーバー博物館展示会参加

2001年 茨城・那珂アカデミア・プラトニカにて個展(以後毎年開催)

2008年 一年間の期間限定で壺草苑イーアスつくば店をオープン

2009年 第5回東京伝統工芸チャレンジ大賞優秀賞受賞 板締天蚕糸入りショール

2011年 第7回東京伝統工芸チャレンジ大賞理事長賞受賞 kasuriニットキャップ&グローブ

2012年 ニューヨーク近代美術館(MoMA)ミュージアムショップにてストールの販売開始

2013年 第9回東京伝統工芸チャレンジ大賞優秀賞受賞 和紙×コットン足袋型&5本指靴下

2015年 経産省プロジェクト「The Wonder500」に壺草苑の“藍染”が認定される

2016年 MoMA DesignStoreカタログにストールが掲載される

東京都中小企業振興公社 伝統工芸品の普及促進プロジェクト「東京手仕事」に板締めストールが採用受賞

東京手仕事プロジェクト 2017選出 「シルクカシミヤ板締めストール」

The Wonder500選出 “世界にまだ知られていない、日本が誇るべきすぐれた地方産品”を発掘し海外に広く伝えていく地方発クールジャパンプロジェクト 藍染工房 壺草苑「藍染め」

第5回 東京の伝統的工芸品 チャレンジ大賞 優秀賞 「天然藍染天蚕糸入 板締めショール」

第7回 東京の伝統的工芸品 チャレンジ大賞 大賞(理事長賞)「kasuriニット キャップ&グローブ」

第9回 東京の伝統的工芸品 チャレンジ大賞 優秀賞 「和紙×コットン 足袋型&5本指靴下」

お電話でのお問い合わせは03-5467-3735(紅ミュージアム)までお願いします。