地域に呼び込む企画を続々と提案、四季折々に祭りなど、年間を通じて来ると楽しい地域に!

大川内町は山間にある「秘窯の里」です。かつては技を守るための好立地でしたが、現代では課題と感じることもあるそうです。多くの人に訪れて貰うための取り組みについてうかがいました。

その一つには、伊万里鍋島焼協同組合が毎年行なって35年になる「鍋島献上の儀」があります。かつて鍋島藩が将軍に献上し、大名に贈ったような伊万里鍋島焼の装飾豊かな瓶子(へいし)を制作し、全国の名城所在地に献上するというものです。今いる場所でいくら宣伝しても、広がりには限界がありますが、各地域に足を運ぶことによって、そして作品を、お城やその地の資料館に飾っていただけることによって、その周辺にお住いの方に知ってもらえる機会が生まれます。姫路城など国宝級のお城には、ほぼ納めており、昨年は、大阪城(のある大阪市)へ贈りました。

2024年2月には、タイ国へ訪問し王室に献上。2025年に伊万里開窯350周年を迎えるにあたっての特別なプロモーション活動だったそうで、瓶子中央の表裏には、タイ国の象徴である「象と水連の花」と、日本国の象徴である「富士山に桜の花」、下部には海を表す青海波紋をあしらった両国の友好を願うデザインが描かれたそうです。

この献上の儀は、情報発信やマスコミへの話題提供だけではなく、献上品の制作自体も伝統や技法を後世に伝えていくという面で非常に意味があるものとなっています。

しかし、献上品は、昔ながらに焼くことも「価値」として考え、登り窯で焼いています。登り窯で焼くのも技術。保存会を立ち上げて、なるべく若手に関わってもらうようにしています。昔の人の焚く苦労を話そうにも、体験しないと話すことができない。実際に大変さを体験して知っておくことは大切です。

登り窯は火入れから丸2日間にわたり昼夜通して焚き続けられます。気温や湿度などの気候環境はその時々で違うため、焚きはじめに窯の温度を上げていったり、薪を追加したりする見極めも名窯を守る職人達の経験と勘が頼りです。献上の儀は、歴史と今を繋げる大きな役割を担っているのです。本年、献上の35年の歩みをたどる展覧会が、東京、大阪、佐賀で計画されているそうです。

続いて、大川内町で行なわれている催しについてもうかがいました。

いつも自然がきれいに感じられるように、草刈りを欠かさないそう。公園には、次の世代が足を運んでくれるような桜の名所にしようと植樹もすすめているそうです。

工芸と工業の狭間で新たな表現を展開、ほかのどこにもない畑萬陶苑だから生み出せるもの

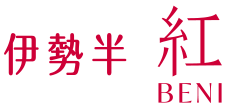

畑萬陶苑製の商品には、鍋島青磁の表現を応用したMoistシリーズや水を弾いた様な表現のTextureシリーズ、見た目も手触りもまるで革細工のようなCuirシリーズなど斬新なものが数多見られます。工芸と工業の狭間で新たな表現を展開していくフロンティア精神についてうかがいました。

「まさに、革」という有機的に感じられる質感を特徴とするCuirシリーズの開発には、5年かかったそうです。色絵付けを施す磁器制作では、2回から4回程の焼き付けが一般的ながら、本シリーズは、革のような表現を出すためだけでも6回、全体で通常の倍以上となる8回も窯に入れて色絵付けを行うそう。

芸術だけれど飾るものではなく、日常生活の中で使用し、洗える革。ほかのどこにもない畑萬陶苑だから生み出せた軽くて滑りにくい商品です。不思議な触感をお客様に実際に触って感じていただきたいそうです。

失敗をするかもしれない、でもチャレンジして、地域の先頭をきって引っ張っていく畑萬陶苑でありたい

10年、20年後の未来、この先に思い描いていることを教えていただきました。

大川内町は、様式の違いはあっても、それぞれ妥協のないものづくりをしていこうと地域一丸となっています。

「鍋島焼」と聞いた瞬間に、自然が豊かな由緒ある地域で、確かな技術を基に作られた作品、そして日本的美的感覚をうまく現代に融合させて品格のあるものづくりをする産地が、国内でも海外でも思い浮かぶようになるのはそう遠くないように思います。

最後に、畑萬陶苑に望む未来の姿も、語ってくださいました。

どのようにしたら上手くいくのか、その方法を手探りで切り開き、先導してきた四代目の畑石さん。その姿を見て育った後継者の息子さん達や更に先の未来を担う次世代へ、想いは受け継がれていくと感じました。

小町紅も、江戸時代の製法を継承し、品質の高さにこだわり、製品づくりを続けています。伝統を守りつつ、現代にどうマッチさせていくか、もっと革新的でいるために何をすべきか、指針となるエールをいただきました。

作品展示会に伺うと畑萬作品・商品をお持ちのお客様が、どんなところが素晴らしいか、いかに魅了されるか語りあう様子をたびたび拝見します。細部までこだわりを持ち、技を尽くして作られたことが伝わっているからこそ一所懸命応援したくなるのだと思います。小町紅も誰かに伝えたくなるような商品の魅力をこの先も発信し、そして面白いと感じていただけるよう努力しなければなりません。紅づくりを続け200年。この先も伊勢半の小町紅に欠かせない紅器制作で支えてくださる畑萬陶苑様のご縁を大切にしながら真摯に紅づくり続けて参ります。

貴重なお話を聞かせてくださった畑石様、この度はありがとうございました。

(紅ミュージアムの縁人:畑萬陶苑1へ戻る)

【Information】

■展覧会

令和8年(2026)7月1日~7日(1週間) 京王プラザにて畑萬陶苑100周年の集大成となる作品展を開催予定

■ショップ

畑萬陶苑 ギャラリーショップ

〒848-0025 佐賀県伊万里市大川内町乙1820

営業時間: 9:00-17:00/定休日: 元日を除き年中無休

畑萬陶苑の製造工場及びショールームを備えた直営店。

製作工房の見学コースもある。絵付け室では、和紙に桐の木炭で描いた絵を、器へ擦って写し取る下絵の前の段階から、濃み(だみ)、絵付けの作業が見られる。

また、赤絵付けの部屋では、細い筆で針の先で描くような繊細な絵付けの作業を行なっている。

工房を公開している窯元は限られるため、近年、海外からのお客様も増えるなかで、英語による見学コースは人気となっている。